Era uma vez um carro gordinho e patusco, mas resistente para durar uma vida inteira. Corria horas seguidas sem nunca se cansar. Ainda por cima era baratinho. Toda gente tinha um, aqui ou em qualquer parte do mundo. E, aos fins de semana, era vê-lo na estrada cheio de traquitanas indo para a praia ou ao parque das merendas. Papás, avós e a criançada, todos apertadinhos.

Era uma vez um carro que tinha um nome muito aborrecido: Volkswagen Tipo 1. Não combinava nada com o feitio dele. É que, mais do que um carro, era praticamente da família. Teria de ter outra identidade, obviamente. Carocha para os portugueses, fusca para os brasileiros ou baratinha para os cabo-verdianos.

Está visto que não há um só nome para este carro. Cada povo adotou uma alcunha. Tal e qual aquelas pessoas com nomes compridos, complicados ou que não lembram ao diabo. Isaltina é Tina, Teotónio é Toninho e Virgínia é Gina. Na Alemanha, país onde nasceu, é um Käfer (besouro ou escaravelho), designação adotada e traduzida para muitos países anglo-saxónicos como Beetle (Reino Unido) ou bug (Estados Unidos).

Na Nigéria, Sri Lanka, Líbia, Turquia ou Panamá, ele é uma tartaruga. Mas na Indonésia, Irão, Malásia, Nepal ou no Zimbawe é um sapo. Na Colômbia é uma pulga e nos países nórdicos da Europa uma bolha. Em França ou no Haiti é uma joaninha e na Polónia é um corcunda.

Uma ideia do Führer da Alemanha

Hitler queria um carro popular para rivalizar com os americanos e levantar a economia alemã.

Estão feitas as apresentações do carro mais vendido do mundo. Até mesmo do que o Ford-T, o primeiro a ser fabricado em série nos Estados Unidos. Foram mais de 21,5 milhões vendidos de 1938 até 2003, quando a Wolksvagen fechou a última fábrica no México. E de quem foi a ideia? Essa é a parte sombria da história do carocha. Podia ter sido um mecânico engenhoso ou um industrial astuto e com olho para o negócio.

Mas não, foi o Führer da Alemanha, Adolf Hitler. Esse mesmo: o responsável pela Segunda Guerra Mundial. Foi ele quem, vendo o país mergulhado numa dura recessesão, se lembrou de lançar um carro com a missão de ressuscitar a economia alemã. Teria de ser acessível a todas as famílias e capaz de rivalizar com os automóveis americanos de Henry Ford.

Não foi ele, claro, que o desenhou. Mas foi ele quem definiu as regras quando, na década de 1930, lançou o desafio para os engenheiros projetarem um Volk (povo) + Wagen (carro). Tinha de ter dois lugares para os adultos e três para as crianças, em linha com o número médio de filhos por casal. O motor teria de ser refrigerado a ar, a velocidade média de 100 km/hora e o consumo de combustível mínimo de 13 km/litro.

Três engenheiros puseram mãos à obra e, alguns meses mais tarde, apresentaram as propostas. Josef Ganz e Edmund Rumpler eram judeus e viram os seus protótipos imediatamente rejeitados. O projeto do engenheiro austro-húngaro Ferdinand Porsche foi o eleito.

Em 1938, construía-se a primeira fábrica e, no ano seguinte, eram apresentados no Salão Automóvel de Berlim três protótipos (um deles descapotável), mas ainda não se chamavam Volkswagen. Hitler batizou-os de KDF Wagen (Kraft Durch Freude Wagen, em tradução livre, Carro Movido pela Alegria). Mas, ao que consta, ficaram todos na elite do partido nazi e nenhum chegou ao povo.

A grande expansão do pós-guerra

O carro do povo cumpriu finalmente os desígnios do Führer, tirando o país das ruínas da guerra.

Entretanto, veio a Segunda Grande Guerra e o carro, inicialmente desenhado para a classe média, acabou convertido para fins militares. Mas não sem antes passar pelos testes mais duros, atravessando terrenos de lama, declives rochosos, areia, neve e enfrentando também elevadas e baixíssimas temperaturas. Surgiram várias versões como o Kübelwagen (todo-o-terreno) e o Schwimmwagen – carro anfíbio, equipado com uma hélice que permitia navegar a 10 km/h.

Quando a guerra acabou, só um terço da fábrica, em Wolfsburgo, estava de pé. Mesmo com o edifício ainda sem teto, começaram a sair centenas de modelos do Volkswagen Tipo 1. Agora sem Hitler e com os britânicos a assumirem o controlo da unidade industrial.

A grande expansão aconteceria entre 1948 e o ano seguinte, com o carocha a regressar às mãos dos alemães e a entrar em força na Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suécia, Bélgica, Suíça e EUA.

O carro do povo estava finalmente a cumprir os desígnios do Führer, resgatando a Alemanha das ruínas do pós-guerra. Heinz Nordhoff, responsável pela produção em 1950 ambicionava ainda mais e oferecia um relógio de ouro e uma placa condecorativa a todos os proprietários dos carros que ultrapassassem os 100 mil quilómetros. Mas depressa retirou a oferta ao deparar-se com uma enchente de candidatos.

Os incríveis recordes do carocha

Testado até ao limite, o carocha nunca falhou, vencendo todas as grandes provas internacionais.

Os anos seguintes foram sempre a abrir até o carocha atingir a unidade 1 milhão, em 1955, festejada com pintura dourada, assentos em brocado e outros detalhes de luxo. A década de 1950, aliás, serviria para mostrar ao mundo de que fibra era feita o carocha. Venceu todos os ralis importantes que havia para vencer – o de Monte Carlo, em 1954, e o da Suécia, em 1956, e ainda os safaris de 1953, 1954, 1957 e 1962. No Round Australia Rally de 1958 só 35 dos 67 participantes cortaram a meta. O primeiro lugar foi para um carocha. Na verdade, do primeiro ao oitavo lugar eram todos carochas.

Mas, por incrível que pareça, o mais surpreendente ainda estava por chegar. Em 1959, a revista italiana «Quattroruote» decidiu testar o carocha ao limite (ou, pelo menos, julgavam eles que seria o limite). Dois pilotos conduziram dois modelos durante 16 dias consecutivos na autoestrada Milão-Bolonha a uma velocidade média de 110 km/hora.

Um dos veículos teve uma pequena avaria no sistema elétrico, mas não chegou para abandonar a prova. Ao fim de duas semanas, ambos completaram 18.664 km. E já que cumpriram o objetivo inicial, que tal esticar mais a corda? A velocidade subiu para 126 km/hora. Vruuuum! Vrummmm! – responderam os carochas, afundando o pedal do acelerador até completarem finalmente os 37.328 km.

As últimas proezas

O carocha foi o primeiro carro de muitas famílias que com ele fizeram as primeiras férias longe de casa.

É sem dúvida impressionante, mas o americano Albert Klein achou que o carocha conseguia correr mais e percorreu 2.434.575 quilómetros, entrando, em 1997, para o Livro Guiness dos recordes na categoria de resistência. E nem sequer tinha um carro novo, mas uma carripana com 35 anos e muitas dezenas de milhares de quilómetros no contador.

Muitas outras façanhas fez este carocha, as mais importantes estão nas memórias de quem o conduziu. Foi o primeiro carro de muitas famílias e de muitos solteiros também que com ele fizeram as primeiras férias longe de casa. No dia 30 de julho de 2003, o carocha saiu oficialmente de cena com o carro 21 528 464 a fechar a linha de montagem na fábrica de Puebla, no México. Mas, há muita gente – muita gente mesmo – que ainda tem um na garagem, fazendo tudo para ele continuar a correr pelo mundo. Quem tem – ou teve – um carocha nunca o esquecerá.

Fotos e créditos

Foto abertura – Bundesarchiv, Bild 146II-732 / autor desconhecido / CC BY-SA 3.0 DE

Bloco 1

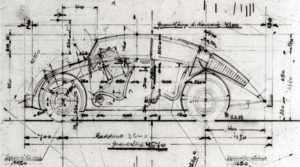

Linha de produção em 1973 – Von Bundesarchiv, B 145 Bild-F038788-0014 / Schaack, Lothar / CC BY-SA 3.0 de | Desenho do projeto original, Internet Archive

Bloco 2

Florida Memory | Carocha da PSP – José Moutinho, CC BY 2.0

Bloco 3

Carocha «Van Gogh – Von Heikenwaelder Hugo, [email protected], Commons wikipedia, CC BY-SA 3.0

Bloco 4

Phlubdr – CC BY-SA 2.0 |Greg Younger – CC BY-SA 2.0 | John Atherton – CC BY-SA 2.0 | Roger W – CC BY-SA 2.0

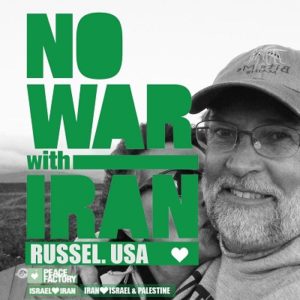

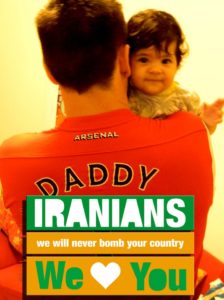

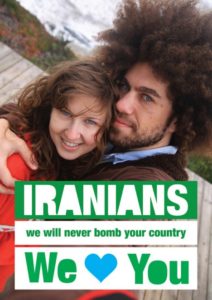

Ronny é hoje o fundador da Peace Factory, a organização de designers que desenha cartazes com o propósito de promover encontros entre países rivais e unir todos os povos do Médio Oriente. Tudo começou numa noite em que publicou um cartaz no Facebook, horas depois de Israel e Irão terem trocado mais ameaças. A imagem mostra Ronny com a filha a segurar a bandeira de Israel e uma mensagem: «Iranianos, nunca bombardearemos o vosso país. Nós amamo-vos.»

Ronny é hoje o fundador da Peace Factory, a organização de designers que desenha cartazes com o propósito de promover encontros entre países rivais e unir todos os povos do Médio Oriente. Tudo começou numa noite em que publicou um cartaz no Facebook, horas depois de Israel e Irão terem trocado mais ameaças. A imagem mostra Ronny com a filha a segurar a bandeira de Israel e uma mensagem: «Iranianos, nunca bombardearemos o vosso país. Nós amamo-vos.» Ronny depressa percebeu que o poster se tornou viral não por ser ele, mas porque muitos israelitas e iranianos queriam dizer o mesmo que ele. Logo nesse dia, desatou a perguntar a todos os amigos, conhecidos e desconhecidos, se queriam enviar a mesma mensagem aos vizinhos do Irão.

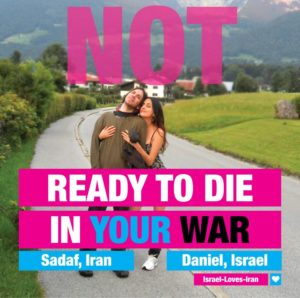

Ronny depressa percebeu que o poster se tornou viral não por ser ele, mas porque muitos israelitas e iranianos queriam dizer o mesmo que ele. Logo nesse dia, desatou a perguntar a todos os amigos, conhecidos e desconhecidos, se queriam enviar a mesma mensagem aos vizinhos do Irão. Nos dias seguintes, os iranianos começaram também a publicar os seus próprios cartazes. Muito tímidos, escondendo o rosto para não sofrer represálias do regime, mas querendo responder aos israelitas. De repente, os dois lados estavam a conversar, passando esta história agora a ser escrita a duas mãos. Pela primeira vez, dois povos – supostamente inimigos e à beira de uma guerra – trocavam mensagens de paz.

Nos dias seguintes, os iranianos começaram também a publicar os seus próprios cartazes. Muito tímidos, escondendo o rosto para não sofrer represálias do regime, mas querendo responder aos israelitas. De repente, os dois lados estavam a conversar, passando esta história agora a ser escrita a duas mãos. Pela primeira vez, dois povos – supostamente inimigos e à beira de uma guerra – trocavam mensagens de paz.

Será o suficiente para acabar com as guerras? Provavelmente não, como demonstram agora os ataques entre Estados Unidos e Irão ou vice-versa. Mas, é sempre bom lembrar que, para lá de uma guerra, qualquer guerra, há um só lado que importa – o dos judeus, sunitas, xiitas, cristão, budistas, hindus, enfim… Uma imensidão de gente como eu e tu, que só quer viver em paz com todos.

Será o suficiente para acabar com as guerras? Provavelmente não, como demonstram agora os ataques entre Estados Unidos e Irão ou vice-versa. Mas, é sempre bom lembrar que, para lá de uma guerra, qualquer guerra, há um só lado que importa – o dos judeus, sunitas, xiitas, cristão, budistas, hindus, enfim… Uma imensidão de gente como eu e tu, que só quer viver em paz com todos.

Hábitos

Hábitos Casa

Casa Vestuário

Vestuário Alimentação

Alimentação

Nada mais do que gastar praticamente toda a água disponível.

Nada mais do que gastar praticamente toda a água disponível. É preciso lembrar isso sempre que abrirmos uma torneira.

É preciso lembrar isso sempre que abrirmos uma torneira.

DIA ZERO

DIA ZERO

E não julguem que nós por cá estamos longe destes conflitos. Há vários anos que Portugal e Espanha brigam pela água que corre nos rios ibéricos.

E não julguem que nós por cá estamos longe destes conflitos. Há vários anos que Portugal e Espanha brigam pela água que corre nos rios ibéricos.

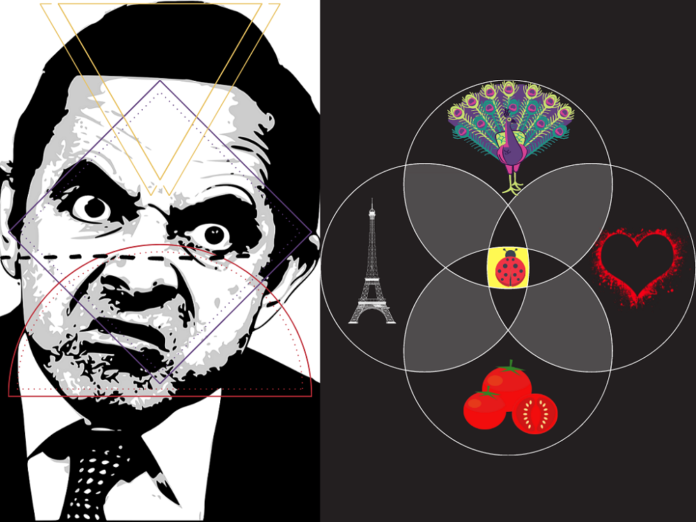

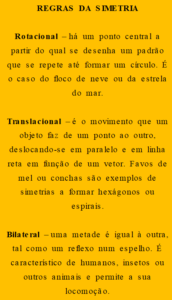

A simetria acontece quando um corpo ou um objeto é igual ao seu reflexo e é uma das leis fundamentais da natureza. É ela que ajuda a encontrar regras para explicar como nascem, crescem e funcionam os ritmos, os organismos e os fenómenos do mundo e do Universo.

A simetria acontece quando um corpo ou um objeto é igual ao seu reflexo e é uma das leis fundamentais da natureza. É ela que ajuda a encontrar regras para explicar como nascem, crescem e funcionam os ritmos, os organismos e os fenómenos do mundo e do Universo.

O livro de Rebecca revelou à família e a toda a gente o enorme legado da mãe para a ciência moderna. Mais do que isso, mostrou algo que os cientistas não estão muito habituados a pensar. Um frasquinho ou um tubinho de ensaio nunca é só um tubinho ou um frasquinho. Há sempre alguém com uma história que merece ser contada. E foi isso que Roland Pattillo ou tantos outros médicos descobriram depois de lerem o livro de Rebecca Skloot.

O livro de Rebecca revelou à família e a toda a gente o enorme legado da mãe para a ciência moderna. Mais do que isso, mostrou algo que os cientistas não estão muito habituados a pensar. Um frasquinho ou um tubinho de ensaio nunca é só um tubinho ou um frasquinho. Há sempre alguém com uma história que merece ser contada. E foi isso que Roland Pattillo ou tantos outros médicos descobriram depois de lerem o livro de Rebecca Skloot.